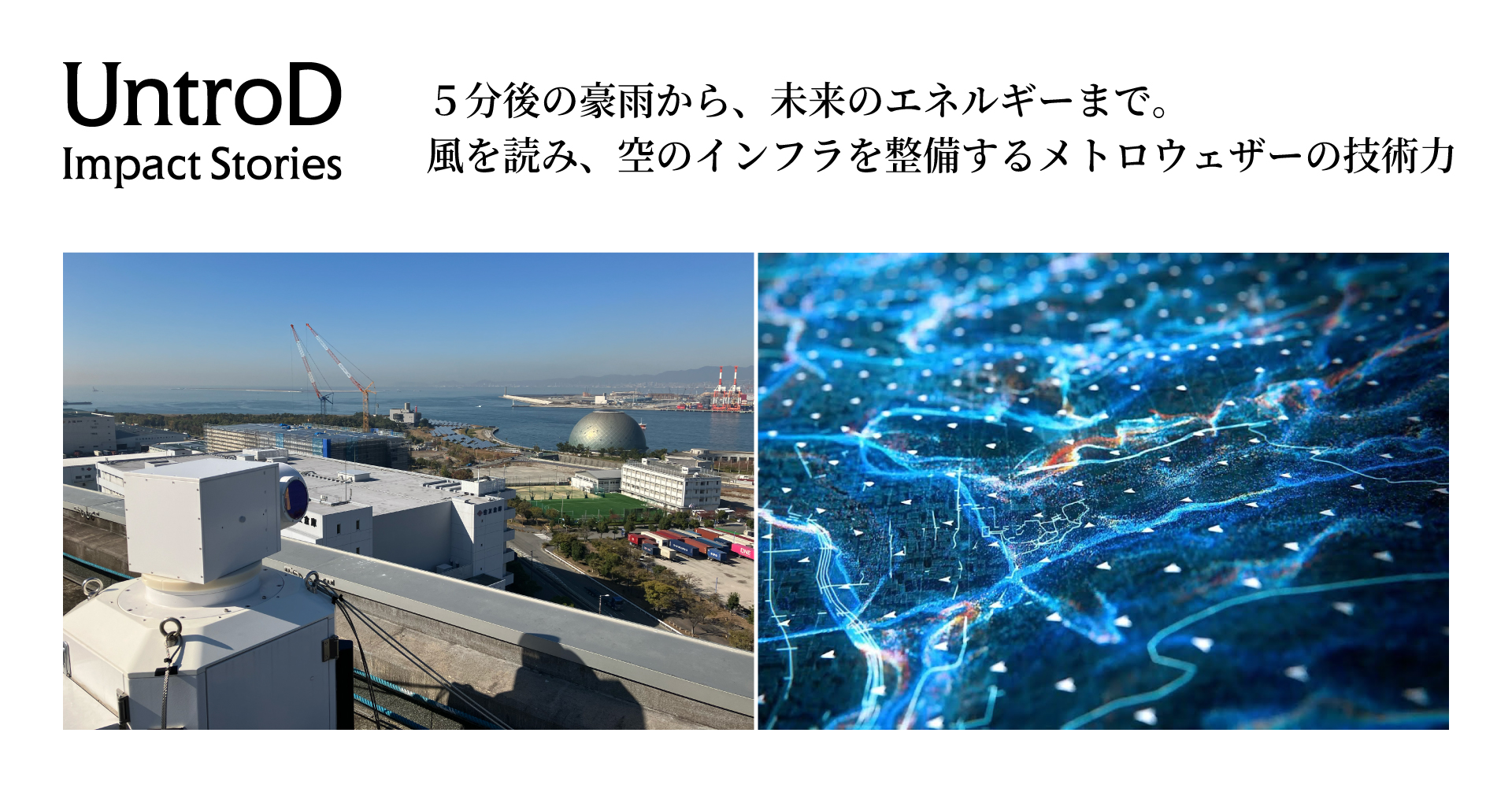

5分後の豪雨から、未来のエネルギーまで。風を読み、空のインフラを整備するメトロウェザーの技術力

目に見えない「風」は、私たちの生活に多大な影響を及ぼす。ときにそれは、空や海の航路を脅かす脅威となり、またあるときは、再生可能エネルギーの源泉となる。この捉えどころのない自然現象を正確に計測し、予測することは、長らく人類の課題であった。特に、ドローンやエアタクシーといった次世代モビリティの安全性が問われる今日においては、風のデータをリアルタイムかつ高精度に把握する技術の重要性は飛躍的に高まっている。

この課題に、京都大学で30年にわたり培われた研究成果を核として挑むのが、メトロウェザー株式会社だ。同社が開発した「小型ドップラーライダー」は、従来不可能とされたレベルでの小型化、高性能、低コスト化を実現し、風をめぐるあらゆる産業に革命をもたらすポテンシャルを秘めている。同社が解決しようとする社会課題と、それを可能にする技術、そしてその技術が切り拓く「空のインフラ」の未来を追う。

求められる風況観測──市民生活から社会インフラまで

現代社会は、風にまつわる複数の深刻な課題に直面している。

第一に、都市防災における極端気象への対応という課題がある。近年、都市部で頻発する「ゲリラ豪雨」は、市民生活に甚大な被害をもたらす。天気予報で用いられる雨雲レーダーは、雨雲を直接観測するため、ゲリラ豪雨を直前にしか予測することができない。 危険を知らせる警告が間に合わないケースも少なくない。 より早期の予測を実現するには、雨雲の発生以前に、その「卵」となる上昇気流、すなわち風の動きを捉える必要があるが、それを局所的かつ正確に計測する有効な手段がこれまで存在しなかった。

第二に、運輸・交通分野における安全性と効率性の問題がある。空や海の航路は、一見すると自由に移動できるようにみえるが、実際には風の流れに大きく左右される。

だが通常、航空機や船舶に搭載されているのは、マイクロ波の気象レーダーだ。それは雲や雨の状態を計測するためのもので、特に地上や海上の近くでは、地形や波がノイズとなり、風を正確に計測するには困難という致命的な欠点をもつ。 そのため、航行の安全がかかる最終判断は、気象を肌で感じるベテランの経験と勘に依存せざるを得ないのが実情だ。 この属人的な運用は、ドローンによる物資輸送や「空飛ぶクルマ」といった、自律航行を前提とする次世代モビリティや輸送手段の社会実装において、信頼性と安全性を担保するうえでの大きな障壁となっている。

第三に、エネルギー分野における課題が挙げられる。脱炭素社会の実現に向け、洋上風力発電への期待が高まっているが、その計画や建設には、年間を通じた詳細な風況データが不可欠である。しかし、広大な洋上において高精度なデータを継続的に取得することは技術的にもコスト的にも容易ではなく、事業計画の精度や効率性に影響を及ぼしている。また、船舶運航においても、向かい風を避けて追い風を利用するルートを選択できれば、燃料消費を大幅に削減し、エネルギー効率を高めることが可能だが、そのためには航路上における正確な風の予測データが必要となる。

これらの課題に共通するのは、社会の様々な場面で「高精度な風のデータ」が決定的に不足しているという事実である。

小型×高性能×低価格のドップラー・ライダー

メトロウェザーは、これらの社会課題を解決する鍵として、革新的な「小型ドップラーライダー」を開発・提供する。

ドップラーライダーとは、大気中に浮遊する微粒子(エアロゾル)に赤外線レーザー光を照射し、その散乱光を受信する装置である。 風によって動く微粒子の速度を、救急車のサイレン音の変化で知られる「ドップラー効果」を利用して計測し、風の移動速度や向きを正確に割り出す。 このライダー(LiDAR)技術自体は新しいものではないが、メトロウェザーの主力製品「Wind Guardian(ウィンド・ガーディアン)」は、他社従来品とは一線を画す。

すなわち、同社の競争優位性は、大きさ・性能・価格すべてに宿る。

第一に、圧倒的な小型化である。一般的に、ドップラーライダーは数メートルから10メートル以上にもなる巨大な装置であったが、同社はこれをわずか「65cm四方」のサイズで実現した。 このコンパクトさにより、これまで設置が難しかった船舶やドローン、ビル上など、あらゆる場所への搭載が可能となり、風計測の応用範囲を劇的に広げた。

第二に、小型化と両立させた高性能である。この技術の核心は、ノイズだらけの微弱な信号の中から、必要な情報だけを正確に抽出する「信号処理技術」にある。 これは、30年にわたる研究により京都大学が培ってきた、繊細な技術の結晶だ。すなわち、彼らは、 直径約100mの大型レーダーを用いて──国際宇宙ステーションの2倍も地球から離れた──上空約500kmを観測し、正確な情報を得る技術を確立したのだ。

このソフトウェア技術により、「Wind Guardian」は大手他社製品の10分の1ほどの弱いレーザー出力でも、正確な計測結果を得ることを可能にした。この両立は、他社の追随を許さない。

第三に、ゲームチェンジングな低価格である。ドップラーライダーは、一般的に数億円はつく高価な装置だが、同社の製品は一桁安い価格での提供に成功している。 これにより、これまでコスト面で導入を断念していた多くの企業やプロジェクトが、高精度な風計測技術を利用できるようになった。

日本国内にもドップラーライダーを製造する企業は5社ほど存在する。だが、大きさ・性能・価格という、トレードオフに思える三要素についてすべて高いレベルで提供できるのは、世界でもメトロウェザーだけだ。

空のインフラ整備というインパクト

メトロウェザーの小型ドップラーライダーは、前述の社会課題に対して、直接的かつ効果的な解決策を提示する。

まず、都市防災の分野では、ゲリラ豪雨の卵となる上昇気流を早期に発見し、予測することで、住民への避難勧告などに時間的猶予をもたらし、被害を最小限に食い止めることにつながる。

また、運輸・交通分野では、ドローンや航空機、船舶に搭載することで、機体の周囲や航路上の風をリアルタイムに計測し、安全で効率的な運航を支援する。これにより、ベテランの勘に頼ることなく、自律航行システムの安全性が飛躍的に向上し、未来のモビリティ社会の実現を加速させる。

さらに、エネルギー分野では、洋上風力発電所の計画地点に設置することで、長期にわたる精密な風況データを提供し、事業の採算性評価や発電効率の最適化に貢献する。また、船舶に搭載すれば、リアルタイムの風況に基づいた最適航路を選択し、燃費を削減することが可能となる。

これらのソリューションを通じて、メトロウェザーが最終的にめざすのは、単なる装置メーカーにとどまることではない。同社は、「世界中の空を見える化することで、風のデータをすべて把握する会社」となり、「空のインフラ整備」を担う事業者になることを最終目標に掲げている。

そのポテンシャルは世界からも注目されている。同社は、獲得可能な最大市場規模としてアメリカ市場を想定しており、既にNASAへの営業を開始している。 また、その技術はアメリカ国防総省からも関心を集めるなど、グローバルな展開に向けた確かな一歩を踏み出している。

創業から5年の歳月をかけて製品を完成させ、2022年にはシリーズAラウンドで約7億円の資金調達を達成したメトロウェザー。 同社の技術は、風という見えざる自然現象をデータとして可視化し、それを社会が活用できるインフラへと変貌させる。それは、私たちの社会をより安全で、より効率的で、そして持続可能なものへと変えていく、大きな可能性を秘めた挑戦である。